|

|||||||||

| 宮崎植物研究会 | |||||||||

| 月 日 | 活動内容 | ||||||||

| 2025年6月28日(土) | 野外観察会「霧島山) | ||||||||

| 日時 令和7年6月28日(土)10:00~14;30 場所 えびの高原周辺 参加者 南谷顧問他7名 環境省委託巡視職員からえびの岳でもキリシマギンリョウショウが見られるとの情報を受けて現地で確認した。仮称キリシマツツジ(ヤマツツジ×ミヤマキリシマ)その他の周辺の散策でさまざまな植物を観察した。 |

|||||||||

| 2025年6月14日(土) | 室内研修会 | ||||||||

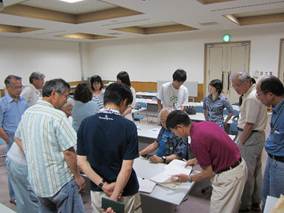

| 日時 6月14日(土) 9:30~14:30 場所 宮崎市総合博物館研修室 参加者 斉藤会長他8名 1斉藤会長 新今年見た花20選の動画 2南谷顧問 宮先のミツバツツジ類についての概要説明 3赤木会員 県北部山地を中心にした4月以降の植物 標本検討会 セリ科のセントウソウがヒュウガセントウソウとツクシセントウソウカに分けられたため、井上会 員から両者の違いについて説明があったのち博物館所蔵のノセントウソウについて検討した 結果、全てヒュウガセントウソウという結論だった。 その他、赤木会員からオオバノハチジョウシダについてオオバノアマクサシダとの近年の見解について 南谷顧問からミツバツツジの生葉を使った葉の違い、特徴・ブンプについての説明 |

|||||||||

| 2025年5月10日(土) | 野外観察会「春の植物観察会(県北・延岡市愛宕山) | ||||||||

| 日時 令和7年5月10日(土) 場所 延岡市愛宕山 参加者 南谷顧問他20名(9名含む) 今回は県北植物愛好会員との交流の場ともなって有意義な会だった。 愛宕神社周辺からスタート、池周辺に植栽されたミアケザサについて南谷顧問の解説、その後頂上に向けて移動しながらオオバネムの観察ポイントで15本の大木を確認、道沿いに多くの植物を観察した。 |

|||||||||

| 2025年4月20日(日) | 野外観察会「里山観察(県西・須木) | ||||||||

| 日時 令和7年4月20日(日) 場所 小林市須木 参加者 斉藤会長他11名 木浦木~浜ノ瀬 ダム水位の上流の沢から観察開始し、クマチャルメルソウ、ツクシタニギキョウ 等 その後以前から疑問品のオニイタヤの観察を丁寧に観察した結果、最終的にはやはりオニイタヤとの結論になった。昼食後須木中原に移動しヤマビルに注意しながら観察、ヤヨイタニギキョウ、アオハコベ、ナガバノモミジイチゴ×ビロードイチゴなどを観察、最終地「ままこ滝」で、ナンゴクミツバツツジと花期を過ぎたヒュウガミツバツツジの識別について南谷顧問から詳しい解説があった。 |

|||||||||

| 2025年2月8日(土) | 川南湿原保全活動(川南湿原) | ||||||||

| 日時 2月8日(土)9:30~ 参加者 会員8名+新富町生涯学習課から職員2名と文化財保護審議員1名。 詳細後日記載 |

|||||||||

|

|

|||||||||

| 2025年1月18日(土) | オオヨドカワゴロモ保全活動 | ||||||||

| 日時 1月18日 9:30~15:00 場所 小林市岩瀬川 参加者 宮崎植物研究会:赤木康、荒川福夫、井上伸之、岩切勝彦、木村大介、小玉昌孝 福松東一、松本広樹、松本美津、南谷忠志、八木真紀子 11名 小林市社会教育課(文化財グループ)をはじめ39名 総勢50名 作業開始前に南谷顧問がオオヨドカワゴロモの説明と保全活動における留意点について説明した。小林市からの参加者には初めての方も多く、その特異な形態や生体に関する話を興味深く話を聞いていた。その後右岸と左岸の岸辺に降り保全活動がスタート。生育状況について右岸は良好であったが、左岸はやや衰退気味に感じられた。まずは経験豊富な植物研究会のメンバーが中心となり、「オオヨドカワゴロモは一体どれなのか」について、初めて参加する方々に実物を指して説明することとなった。確認後参加者はそれぞれデッキブラシや竹箒でオオヨドカワゴロモに積もった泥や砂の除去作業を行ったり、ゴミ拾いを行った。昨年10月の大雨による増水で一旦は成長したものの、その後続いた渇水により花芽をつけずに枯死してしまったようすも多く見られ、この日最大で約60cmほど水面から離れていた。11:00に全体の保全活動が終了し、植物研究会会員は野尻ダムへ移動した。到着後、水路を中心にオオヨドカワゴロモの生育状況を確認と清掃活動を行った。ここも水位の変化を受けた状況は見られたが、おおむね生育は良好であった。最後に着手より約20年経過した谷ノ木川の移植地に移動。昼食後現地の生育状況を確認した。生育状況は良好で特に木漏れ日があたる場所を中心に繁殖しており、オオヨドカワゴロモは光を求める植物であることを証明しているようであった |

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2024年12月14日(土) | 日時 12月14日 9:30~15:00 場所 宮崎市総合博物館研修室1.2 参加者 南谷顧問他15名 1押川会員 新種候補植物を過去の画像から探してみた 2赤木会員 緒方松蔵について、2024年の植物について 3下鶴会員 都城市山田町の植物について 4井上会員 2024年の植物あれこれ 5南谷会員 宮崎の植物方言と利用、日本を代表する建築物の宮崎産植物利用について 6南谷会員 「らんまん」を見て牧野富太郎と宮崎ゆかりの植物 7南谷会員 ナチシケシダとアサマシケシダの小型化したシケシダ2種と雑種「オビコシケシダ」 |

||||||||

| 野外観察会 | |||||||||

| 2024年11月9日(土) | 日時 11月9日 9:30~14:00 場所 宮崎市清武町加江田知福川 参加者 南谷顧問他11名と一般参加者1名 9:30分集合地の好隣梅駐車場で本日の担当南谷顧問から予定と一般参加者の紹介後、川沿いに道を上りながら2.5kmを目的地のイロハモミジの場所まで道沿いの植物を観察しながら歩いた。南谷顧問からリョクチキ、ヤダケ、ホウライチク、ゲンノショウコ(ミコシグサ)、レモンエゴマ等の解説オオタニワタリ、オオイワヒトデ、シロヤマシダ、ヘラシダ、リュウビンタイ、ヘゴ、アオガネシダ、クリハラン、イワヤナギシダとサジランに見分け方、ショウベンノキ、フユザンショウ、通称「ライオン岩」、本日の目玉の一つタニジャコウソウは花期が過ぎていて残り花が2つほどあった。目的地の大きなイロハモミジの所で昼食となった。南谷顧問の説明では大木の下にあったアケボノソウについて最近の研究でこれまで県内で見られたものがシライワアケボノソウとツクシアケボノソウに分かれ、ここにあるのはツクシアケボノソウにあたるとのことだった。帰りは同じ道を引き返して集合場所で14時解散した。 |

||||||||

|

|

|||||||||

| 野外観察会 | |||||||||

| 2024年10月19日(土) | 日時 10月19日 9:30~12:00 場所 宮崎市清武町加江田渓谷 参加者 南谷顧問他10名と一般4名 空は厚い雲に覆われて時々雷鳴がなる天候の中、定刻通り出発。オオバヤドリギの解説、植栽のフジバカマの解説から秋の七草の話題へと変化その他の暮らしの中の植物について南谷顧問の話があり、取り敢えず硫黄谷まで行くことにして、ヘラシダ、オオイワヒトデ、コクモウクジャク、シロヤマゼンマイなどのシダ植物やジャゴケやコスギゴケなどの豊富な蘚苔類を見ながらようやくキバナノホトトギスが見えてくる。硫黄谷についてスズタケの話や昭和天皇が訪れた時のエピソードなどを南谷顧問の解説が済んで折り返すことにして無事集合場所まで帰って解散した。 |

||||||||

| 野外観察会 | |||||||||

| 2024年9月21 日(土) | 日時 9月21日 9:30~14:00 場所 日南市酒谷(小布瀬の滝、上白木俣、上熊峠) 参加者 赤木会員他11名 参加者集合の後、赤木会員持参のチマキザサを観察、南谷顧問からシダの資料(「アサマシケシダとウスバスケシダ及び関連種について」日本シダの会会報が配られた。小布瀬の滝駐車場から滝までの道沿いでキツネノマゴの白花が多く見られ、変種?或いは農薬の影響の可能性?などと話題になった。滝周辺ではオオイブキシダ、アイイブキシダ、シシラン、ヒメコウゾなどを観察、滝展望台周辺では生育地が限られているイヌタマシダ、アイイヌタマシダ等を観察。上熊隧道へ移動中、満開のジャカツイバラ、ヒュウガギボウシなど狂い咲きの花に出会った。途中移動しながらホウライツユクサなどを観察して昼食となった。午後からは旧道を引き返しながらコバノボタンヅル、アケボノソウなどの花を見ながら集合地に引き返し、有志で飫肥の田ノ上神社に立ち寄ってコアサマシケシダ(仮称)を観察、スズムシバナとハグロソウ等を観察して解散した。 |

||||||||

| 野外観察会 | |||||||||

| 2024年6月29 日(土) | 降雨のため中止 | ||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2024年6月15 日(土) | 日時 6月15日 9:30~12:45 場所 宮崎県総合博物館研修室2 参加者 斉藤会長他13名 赤木会員:国見岳、御池、椎矢峠と三方山の現状についてシカの食害による下草の減少により土壌が乾燥してブナ林が消失しており防護ネットの設置後の管理の必要性がある。 井上会員:ヒュウガタイゲキ、ヒュウガシケシダ、タコガタサギソウ、ハツシマラン、ヒナヒゴタイの現状と今後の保全のあり方について、地元住民の理解と協力が必要。 南谷会員:「速報矢原図鑑~日本の新記載植物」について確認のポイントの説明があり、中でもタニギキョウ属について話題になり検討を行った。 標本検討を行ったが、新入会員から積極的質問や意見が出されて活発な研修会となった。 |

||||||||

| 2024年6月8 日(土) | 新富町のヒュウガタイゲキ保全活動は雨で延期 6月22日再計画も降雨で中止した。 | ||||||||

| 野外観察会 | |||||||||

| 2024年5月11 日(土) | 期 日 令和24年5月11日(土) 場 所 門川町 参加者 斉藤会長他6名 門川防災ダムに集合、斉藤会長あいさつの後、担当の赤木会員から本日の観察予定地の概要説明後、車三台に分乗してヒロハノコギリシダ群落を鑑賞、ノハカタカラクサの開花が林床を覆っていた。アオナラガシワ。鳴子川沿いに林道を歩いてウツギ、コガクウツギ、ヤマビワ、トベラ、ハナミョウガ、ヒュウガサンショウソウ。防災ダム公園で昼食、ヒメイワダレソウ、セッカニワゼキショウ等が満開だった。中村のサイゴクベニシダの新芽を観察、津々良川沿いの林道(近年「、津々良のお滝さん」として知られている)脇の水の滴る崖でヒューガトウキ、ボロボロノキを観察した。昨年予定していた観察場所にに行ってみたが伐採されていて上部数カ所を観察したがマルミノカンアオイが散見されただけでだった。滝の周辺でケイビラン、ヒュウガミツバツツジ、フジツツジ、アオカズラ、川沿いの小道でヌリトラノオ、ヌカイタチシダ、コクラン、シライトソウ、シソバタツナミ、マルバテイショソウ、小切畑でウバタケニンジン、ズイナを見た後、解散した。 |

||||||||

| 2024年4月21 日(土) | 野外観察会「里山観察会(県西・須木村) 降雨のため中止 | ||||||||

| 2024年4月6 日(土) | 学術調査「宮崎神宮の巨木調査」 降雨のため中止 | ||||||||

| 総会 | |||||||||

| 2024年3月10 日(土) | 期 日 令和24年3月10日(日) 場 所 総合博物館 9時半~13時 参加者 南谷会長他12名 令和5年度の事業報告、収支決算の報告を全員一致で承認 令和6年度の事業計画、事業予算について承認した。 赤木会員から田代善太郎氏と宮崎との関連について報告 南谷会員から「タカナベカイドウ」発見の経緯と新種認定についての報告 斎藤会員から「夏の花旅」と題して八方峰尾ほかの植物の画像報告 塩井会員から編集よもやま話と題して会誌編集に関する報告 押川会員から「雑草アーカイブ」題して雑草学会記載の画像等に関する報告 |

||||||||

| 川南湿原保全活動(川南湿原) | |||||||||

| 2024年2月10 日(土) | 期 日 令和24年2月0日(土) 場 所 川南町及び新富町 9時半~15時 参加者 南谷会長他11名(内応援者2名) 佐土原町保全の会2名の刈り払い機の参加もあり、川南湿原で広範囲の草刈りを行った。掘削地も年々遷移が進行しているようだ。午後は新富町のヒュウガタイゲキ保護地において会員のみで刈り払い機2台での除草後、例年より時間をかけてススキ・クマイチゴの伐根作業を行った。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2023年12月9 日(土) | 1 期 日 令和5年12月9日(土) 9時30分~15時00分 2 場 所 総合博物館研修室1 3 参加者(南谷会長ほか14名、) |

||||||||

|

|

|||||||||

| 鎮守の森調査観察会 | |||||||||

| 2023年11月11 日(土) | 1 期 日 令和5年11月11(土) 9時30分~14時30分 2 場 所 宮崎市有田・白髭神社、富吉・富吉神社 3 参加者(南谷会長ほか9名、) |

||||||||

| 秋の植物観察会「日南市北郷町猪八重渓谷」 | |||||||||

| 2023年10月21 日(土) | 1 期 日 令和5年10月21(土) 9時30分~14時30分 2 場 所 日南市北郷町猪八重渓谷 3 参加者(南谷会長ほか9名、一般参加3名) |

||||||||

| 宮崎神宮の巨木調査 | |||||||||

| 2023年10月7 日(土) | 1 期 日 令和5年10月7(土) 9時30分~15時00分 2 場 所 宮崎市宮崎神宮 3 参加者(南谷会長ほか4名) |

||||||||

| 秋の植物観察会「県西須木村」 | |||||||||

| 2023年9月24 日(土) | 1 期 日 令和5年9月24(土) 10時30分~15時00分 2 場 所 須木村 3 参加者(南谷会長ほか11名) |

||||||||

|

|

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2023年6月17 日(土) | 1 期 日 令和5年6月17(土) 9時30分~14時00分 2 場 所 博物館 研修室2 3 参加者(南谷会長ほか12名) |

||||||||

| 2023年5月8 日(土) | 春の植物観察会「県北・門川」 | ||||||||

| 降雨により中止 | |||||||||

| 2023年4月23 日(日) | 宮崎神宮の巨木調査 | ||||||||

| 降雨により中止 | |||||||||

| 春の植物観察会(県央・西都・児湯) | |||||||||

| 2023年4月13 日(土) | 1 期 日 令和5年4月8(土) 9時30分~15時00分 2 場 所 西都市、木城町、川南町 3 参加者(南谷会長ほか8名 |

||||||||

| 室第11回「宮崎の自然」合同発表会 | |||||||||

| 2023年3月12 日(土) | 1 期 日 令和5年2月12(土) 13時30分~164時00分 2 場 所 宮崎県立図書館 3 参加者(南谷会長ほか11名 |

||||||||

| 研究会総会 | |||||||||

| 2023年3月12 日(土 ) | 1 期 日 令和5年2月12(土) 10時~12時 2 場 所 宮崎県立図書館 研修室1 3 参加者(南谷会長ほか13名 |

||||||||

| 川南湿原保全活動(川南湿原) | |||||||||

| 2023年2月11 日(土) | 1 期 日 令和5年2月11(土) 9時30分~14時00分 2 場 所 川南町新茶屋、新富町 3 参加者(南谷会長ほか7名 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2022年12月10 日(土) | 1 期 日 令和4年12月10(土) 9時30分~15時00分 2 場 所 総合博物館研修室1 3 参加者(南谷会長ほか14名 |

||||||||

| 野外観察会(秋の日南市) | |||||||||

| 2022年11月13 日(日) | 1 期 日 令和4年11月13(日) 10時~15時00分 2 場 所 南郷町夫婦浦周辺 3 参加者(南谷会長ほか8名 |

||||||||

| 野外観察会(秋の霧島山(えびの高原~大浪池) | |||||||||

| 2022年9月10 日(土) | 1 期 日 令和4年9月10(日) 10時~15時20分 2 場 所 えびの高原~大浪池~ 大浪池登山口 3 参加者(南谷会長ほか8名 |

||||||||

| 2022年7月16 日(土) | 中止しました 採集作品の名前」を調べる会 | ||||||||

| 2022年6月16 日(土) | 中止しました 野外観察会(白岩山) | ||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2022年6月18 日(土) | 1 期 日 令和5年6月18(土) 9時30分~12時00分 2 場 所 宮崎県総合博物館 研修室 3 参加者(南谷会長ほか10名) |

||||||||

| 野外植物観察会(延岡市家田湿原 ) | |||||||||

| 2022年5月15 日(日) | 1 期 日 令和5年5月15(日) 9時30分~15時00分 2 場 所 延岡市北川家田湿原 3 参加者(南谷会長ほか11名) |

||||||||

|

|

|||||||||

| 野外植物観察会(西郷町西郷 ) | |||||||||

| 2022年4月9 日(土) | 1 期 日 令和4年4月9(土) 9時30分~14時30分 2 場 所 美郷町西郷 3 参加者(南谷会長ほか9名) |

||||||||

| 2021年度はコロナ対策の関係で中止になった観察会等もあり、個別行事毎の中止経過等のコメントは省略している | |||||||||

| 2022年3月13 日(日 ) | 中止 総会 | ||||||||

| 2022年2月12 日(日) | 中止 児湯地区湿原植物保護活動 | ||||||||

| 2022年1月15 日(土) | 中止 オオヨドカワゴロモ保全活動(小林市岩瀬川) | ||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2021年12月11 日(土) | 1 期 日 令和3年12月11(土) 9時30分~15時 2 場 所 宮崎県総合博物館 研修室1 3 参加者(南谷会長ほか12名) |

||||||||

| 野外植物観察会(日南市槻乃河内林道 ) | |||||||||

| 2021年11月13 日(日) | 1 期 日 令和3年11月13(日) 10時00分~14時30分 2 場 所 日南市広渡ダムの槻乃河内林道 3 参加者(南谷会長ほか10名) |

||||||||

|

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 2021年6月19 日(土) | 1 期 日 令和3年6月19(土) 9時30分~12時 2 場 所 尾宮崎県総合博物館 研修室1 3 参加者(南谷会長ほか12名) |

||||||||

| 野外植物観察会(尾鈴山のミツバツツジ観察会) | |||||||||

| 2021年4月11 日(日) | 1 期 日 令和3年4月11(日) 9時30分~14時30分 2 場 所 尾鈴山登山用駐車場~周辺地域 3 参加者(南谷会長ほか15名) |

||||||||

| 野生生物保護活動(児湯地区保護活動) | |||||||||

| 2021年2月21 日(日) | 1 期 日 令和3年2月21(日) 9時30分~14時30分 2 場 所 川南町・新富町 3 参加者(南谷会長ほか14名) |

||||||||

| 野生生物保護活動 | |||||||||

| 2021年1月16 日(土) | 中止 | ||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 12月12日(土) | 中止 | ||||||||

| 野外植物観察会(日南市猪八重渓谷) | |||||||||

| 令和2年 11月8日(日) |

1 期 日 令和2年11月8(日) 9時30分~15時30分 2 場 所 日南市 猪八重渓谷 3 参加者(南谷会長ほか14名) |

||||||||

| 野外植物観察会(秋の里山 県央地区佐土原・西都) | |||||||||

| 令和2年 10月10日(土) |

1 期 日 令和2年10月10(土) 9時30分~15時30分 2 場 所 佐土原・西都地区のため池 3 参加者(南谷会長ほか13名) |

||||||||

| 野外植物観察会(五ケ所高原) | |||||||||

| 令和2年 7月18日(土) |

1 期 日 令和1年7月18(土) 10時30分~14時30分 2 場 所 高千穂町五ケ所高原 3 参加者(南谷会長ほか会員9名) |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 令和2年 6月20日(土) |

1 期 日 令和1年12月14(土) 9時30分~12時 3 参加者(南谷会長ほか会員16名) |

||||||||

| 令和2年 3月8日(土) |

場 所:宮崎県総合博物館 |

||||||||

| 川南湿原保全活動(川南湿原) | |||||||||

| 令和2年 2月15日(土) |

場 所:川南町 町有湿原 |

||||||||

| オオヨドカワゴロモ保全活動(小林市岩瀬川) | |||||||||

| 令和2年 1月18日(土) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計55名(会員は南谷会長以下9名が参加) 9:30 現地の道路脇駐車場に駐車しオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合。 |

||||||||

|

|

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成31年 12月14日(土 ) |

1 期 日 令和1年12月14(土) 9時30分~16時 2 場 所 宮崎県総合博物館 3 参加者(南谷会長ほか会員16名) |

||||||||

|

|||||||||

| 野外植物観察会(鵜戸神宮林) | |||||||||

| 平成31年 11月29日(土 ) |

日南市市鵜戸 3 参加者 (10名)南谷会長ほか 鵜戸神宮園内管理担当者1名 |

||||||||

|

|||||||||

| 野外植物観察会(県央地区水田) | |||||||||

| 令和1年 10月5日(土 ) |

1 期 日 令和1年9月8日(土) 10:時~15時過ぎまで 3 参加者10名(南谷会長ほか) |

||||||||

川面にゴキヅル広がる |

|||||||||

| 野外植物観察会(霧島山) | |||||||||

| 令和1年 9月8日(日 ) |

1 期 日 令和1年9月8日(土) 10:時~14時過ぎまで 3 参加者9名(斉藤会員ほか) |

||||||||

| 採集作品の名前を調べる会 | |||||||||

| 令和1年 8月17日(土 ) |

1 期 日 令和1年8月17日(土) 9:時~15時まで 3 参加者5名(会員2名斉藤会員ほか、博物館会員3名) |

||||||||

| 野外植物観察会(幸島) | |||||||||

| 令和1年 7月6日(土 ) |

1 期 日 令和1年7月6日(土) 9:時30 (幸島駐車場屋集合~14:30 2 場 所 幸島および石波・藤海岸林 3 参加者(会員18名南谷会長ほか) |

||||||||

| |

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 令和1年 6月15日(土 ) |

1 期 日 令和1年6月15(土) 9:時30分~12時 2 場 所 宮崎県総合博物館 3 参加者(南谷会長ほか会員16名) |

||||||||

|

|||||||||

| 野外観察会「川南湿原」 | |||||||||

| 令和1年 5月11日(土 ) |

1 期 日 令和1年5月11(土) 10:時~12時 2 場 所 川南町(川南湿原) 3 参加者(南谷会長ほか会員15名)一般参加者5名 全体20名 |

||||||||

|

|||||||||

| 野外観察会「県北春の植物観察」 | |||||||||

| 平成31年 4月21日(日 ) |

1 期 日 平成31年4月21日(日) 9:時30 (北方町よっちみろ屋集合~16:30 2 場 所 高千穂町二上、六峰街道 3 参加者(会員11名南谷会長ほか) |

||||||||

|

|||||||||

| 宮崎の自然合同発表会 | |||||||||

| 平成31年 3月9日(土 ) |

1 期 日 平成31年3月9(土) 13:時~16時 2 場 所 宮崎市 県立図書館 会議室 3 参加者(会員18名南谷会長ほか)全体参加者(92名) |

||||||||

| 早春の植物観察会(シコクフクジュソウ) | |||||||||

| 平成31年 2月23日(土 ) |

シコクフクジュソウ自生地(高千穂町) 1 期 日 平成31年2月 23(土) 10:時~15時(現地滞在) 2 場 所 高千穂町秋元 高千穂町シコクフクジュソウ自生地 3 参加者 (10名)(会員)南谷会長ほか |

||||||||

| 児湯地区湿原植物保護活動 | |||||||||

| 平成31年 2月16日(土 ) |

川南町新茶屋湿原・町有地湿原・新富町ヒュウガタイゲキ自生地 3 参加者 (14名)(会員)南谷会長ほか12名 グリーンヘルパーの会会員2名(岩倉会長、松根) |

||||||||

| オオヨドカワゴロモ保全活動 | |||||||||

| 平成31年 1月20日(土) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計70名(会員は南谷会長以下9名が参加) 9:30 現地の道路脇駐車場に駐車しオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成30年 12月15日 (土 ) |

1 場所:県立博物館 2 時間:9:30~15:00 3 参加者:17名 4 概要: ①戸川岳の空撮映像・・・岩切会員:ドローンを使った戸川岳上空画像 ②脊梁の植物2018・・・赤木会員:シカの食害について2008年と2018年を 比較した画像での説明 新茶屋湿原の保全活動の様子が分かりやすい説明があった ③落葉の色について・・・塩井会員:植物の落葉と紅葉等について光合成 の仕組みから葉の構造を含めてデータを含めて詳細な解説があった ④ヒュウガトゥキについて・・・井上会員:ヒュウガトウキの新情報の紹介 ⑤野草のアルビノについて・・・斉藤会員:アルビノの研究成果の紹介 ⑥草木の雌雄性について・・・南谷会員:多くの図鑑で雌雄異株とされてい る植物についての考察が分かりやすく説明された ⑦その他・・・ |

||||||||

| 野外植物観察会 | |||||||||

| 平成30年 11月10日 (土 ) |

1 場所:延岡市 2 時間:9:40~14:30 3 参加者:13名 4 概要:須美江ビーチの森駐車場に集合、 追内川の一部解放水域沿いを歩いて観察、オギススキ、カンガレイ、タコノアシ等を観察後、圃場に移動してニッポウアザミの生育状況を観察。 さらに下阿蘇に移動して海岸岩場でソナレノギク、アゼトウナその他を観察した後、熊野江でヤッコソウの生育状況を観察して須美江ビーチの森駐車場に戻り解散しあt。 |

||||||||

| 平成30年 10月28日 (日 ) |

一般公募観察会 1 場所:関之尾の滝周遊コース 2 時間:10:00~12:00 3 参加者:10名 4 概要:周遊コースを を周りながら出てきた植物の観察を行い、12:00に一般参加の観察会を終了したが、研究会員は、午後東霧島神社に集合して近傍の休耕田でホシクサ等を観察して解散した。 |

||||||||

| 9月に予定していた「福岡県平尾台」の 観察会は中止となった | |||||||||

| 採集作品の名前を調べる会 | |||||||||

| 平成30年 8月18日 (土 ) |

毎年行われる県立博物館の講座であり、博物館員と一緒に会員3名で同定に当ったが、夏休みの自由研究としての小学生の持ち込みは0人で、一般成人が持参した標本だけだった | ||||||||

| 平成30年 7月7日(土 ) |

台風8号の影響で波が高いため中止した | ||||||||

| 室内研修会 (5月26日予定の鵜戸神宮の杜の観察会は悪天候のため中止となった) | |||||||||

| 平成30年 6月9日(土 ) |

場所:宮崎県総合博物館研修室 時間:午前10:00~12:00 報告:鵜戸の植物について・・・・井上会員 報告:全国草原サミットの基調講演概要・・・・南谷会長 報告:ノヒメユりの群生地について・・・・荒川会員 説明:会誌15号と宮崎植物誌改訂について・・・・赤木会員 標本検討会:主に赤木会員持ち寄りの標本について検討した

|

||||||||

| 平和台公園春の花観察会 | |||||||||

| 平成30年 4月15日(日 ) |

場所:平和台公園 共催者:宮崎植物研究会・平和台公園管理事務所 時間:午前10:00~12:00 9:30から一般参加者15名を含めて27名が集合、主催者あいさつの公園内の遊歩道を池一周も含めてゆっくりと歩きながら目に触れる植物について研究会員が解説した。 要注意の花、食べられる植物、歓迎されない花など、またこの時期にしか比較できないノダフジとヤマフキの違い等についても花の前で丁寧な説明がなされた。 |

||||||||

|

|||||||||

| 総会 | |||||||||

| 平成30年 3月10日(日 ) |

場所:宮崎県総合博物館研修室 時間:午前10:00~12:00 平成29年度の活動報告と収支決算について 平成30年度の活動計画と収支予算について 議決した。 |

||||||||

| 「宮崎の自然」合同発表会 | |||||||||

| 平成30年 3月4日(日 ) |

場 所:宮崎市 県立図書館

13:00 ~16:00 晴れ |

||||||||

| 児湯地区湿原保全活動 | |||||||||

| 平成30年 2月24日(土 ) |

場 所:川南町有湿原、新富町ヒュウガタイゲキ自生地 参加者:総計15名(南谷会長他11名、グリーンヘルパーの会3名)) 9:30 ~13:30 晴れ |

||||||||

| 早春の植物観察会(シコクフクジュソウ) | |||||||||

| 平成30年 2月12日(月) |

寒波による現地道路路事情悪化のために中止 | ||||||||

| オオヨドカワゴロモ保全活動 | |||||||||

| 平成30年 1月20日(土) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計62名(会員は南谷会長以下7名が参加) 9:30 現地の道路脇駐車場に駐車し徒歩でオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合した。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成29年 12月9日(土) |

場 所:宮崎県総合博物館研修室 参加者:総計14名(南谷会長以下) 参発表・報告テーマ(午前9時30分~午後3時30分) |

||||||||

| 秋の野外観察会2(延岡市鏡山の野菊観察会) | |||||||||

| 平成29年 11月19日(日) |

場 所:延岡市鏡山周辺 参加者:総計11名(南谷会長以下) 午前9時30分に延岡市南浦支所前に集合、寒い日であった。 |

||||||||

| 秋の野外観察会(延岡市家田・川坂湿原植物観察会) | |||||||||

| 平成29年 10月14日(土) |

場 所:延岡市 参加者:総計18名(南谷会長13名、県北植物愛好会員5名) 午当初計画では報道等を通じて一般参加者を募って開催の予定だったが、台風18号による水害が発生していること等から一般参加者募集を中止して行った。 |

||||||||

| 秋の里山観察会(笠祇・古竹草原重要生息地) | |||||||||

| 平成29年 10月1日(土) |

場 所:串間市 参加者:総計16名(南谷会長以下) 午前9時30分に串間市役所前に集合、日程説明の後車五台に乗り合わせて最初の地区に向かう。 草原にはヒメノボタンやオミナエシ等の秋の草花が咲き乱れ、水田ではミズネコノオ、スズメノハコベ等が見られた。昼食後は次の地区に移動して草原を観察したが、やはり同じような秋の花が見られたが、以前にあった種が見当たらないなど変化が実感された。15:00解散した。 |

||||||||

| 採集作品の名前を調べる会 | |||||||||

| 平成29年 8月19日(土) |

場 所:宮崎県総合博物館 参加者:総計4名(斎藤会員以下4名) 午前9時00分~15時00分 |

||||||||

| シダ植物の保護活動 | |||||||||

| 平成29年 7月8日(土) |

場 所:小林方面 悪天候のために中止 |

||||||||

| 浜の瀬川のオオヨドカワゴロモ保護活動 | |||||||||

| 平成29年 6月3日(土) |

場 所:川南町新茶屋湿原 参加者:総計8名(南谷会長以下会員) 午前13時30分~15時30分 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成29年 6月3日(土) |

場 所:宮崎県総合博物館研修室2 参加者:総計16名(南谷会長以下会員) 午前10時~12時

|

||||||||

| 野外観察会(県北春のツツジ類観察会) | |||||||||

| 平成29年 5月7日(日) |

場 所:延岡市北方町鬼の目林道) 参加者:総計10名(南谷会長以下会員) 朝7:15分集合し2台の車に分乗して北方町「よっちみろや」で合流組4名が参加して10時上鹿川の駐車場に到着、付近のレンゲツツジを観察後標高1,000m地点の広場に駐車した。林道を歩きながら南谷会長からツツジ類の解説があり、ナンゴク、キュウシュウ(サイゴクから分割)ツクシコバ、イワトとその雑種について等々。ヨウラクツツジは未だ堅い蕾だった。途中に確認できたのは、ヒカゲツツジ、ツクシsケボノツツジ、蕾のヤクシマホツツジ、バイカツツジ、ワチガイソウ、ニガイチゴ、モミジイチゴ、コミヤマカタバミ、ミヤマイワカンスゲ、新芽のケイビラン・ノギラン・タマガワホトトギス・ツクシトウヒレン・フクオウソウ等、他にヒメスギラン、オサシダ、フクロシダを確認し、午後2時帰途についた。天気は午後には青空が見えた。 |

||||||||

| 野外観察会(南阿蘇探訪) | |||||||||

| 平成29年 4月23日(日) |

場 所:山都町幣立宮、高森町阿蘇野草園 参加者:総計34名(南谷会長以下会員17名、宮崎県総合博物館友の会員17名) 博物館友の会との合同企画で阿蘇方面にバス利用見学会となった。この企画は昨年の地震で中止になっていたもので参加者張り切って朝7:30出発のバスに乗車、延岡~高千穂~山都町の幣立宮まで車窓から見える花を見ながら移動、幣立宮では目的のヤマブキソウは時期尚早だったが、エイザンスミレ等スミレ類、イチリンソウ、ニリンソウ、ヒメナベワリやフウロケマン等を観察した。阿蘇野草園で昼食後、自由行動で各自園内を散策し、マルミカンアオイ、タイリンアオイ、ナンゴクウラシマソウ、ウグイスカズラ、満開のツクシシャクナゲその他を確認し、バス集合時間近くになって開花したヤマブキソウを数株見ることができた。 |

||||||||

| 平成29年 2月18日(土 ) |

場 所:川南町有湿原 新富町ヒュウガタイゲキ自生地 参加者:総計18名(南谷会長以下会員12名、宮崎グリーンヘルパー岩倉会長以下会員6名) 9:30 川南湿原駐車場に集合、本日の作業予定等を打ち合わせ後車に乗り合わせて町有の新移植地に移動。新移植地は2カ所に分かれるが、それぞれ適当に分かれて持参した各自の鎌や草刈り機等で刈り取った枯草等を周囲の藪の中に運搬除去した。この日暖かく無風で作業が進む中で皆さんが作業用上着やセーター等を脱いで競うように取り組んだために作業は一時間ほどで終了した。南谷会長から湿原の周囲に茂るクリオザサについて説明を受けた後、それぞれ弁当を移動途中のコンビニ等で入手して新富町の作業現場に集合することとした。

|

||||||||

| 浜の瀬川のオオヨドカワゴロモ保護活動 | |||||||||

| 平成29年 1月21日(土 ) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計62名(会員は南谷会長以下10名が参加) 9:30 現地の道路脇駐車場に駐車し徒歩でオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合した。

|

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成28年 12月12日(土) |

日 時 :平成28年12月12日(土) 9:30 ~15:00 参加者:総計14名 1 空撮で見る宮崎の自然(2) 岩切会員 |

||||||||

| 屋外研修(都城ヤッコソウ観察及び湿地観察) | |||||||||

| 平成28年 11月5日(土) |

場 所 小都城市高城町石山観音・志和地 参加者 9名 石山観音池公園に集合、駐車場から3台の車に分乗してヤッコソウ自生地に行く。面積的には狭いけれどある程度の数の発生が見られた。現地の案内では発生地は3か所あるようだが今回は2ヶ所で発生を確認した。駐車場に戻り観音池に向かう。谷筋の歩道を歩くとスズムシバナやスズコウジュ・サンショウソウ類・シダ類などがにぎやかで、結構奥深い所だった。れど市の松本会員の案内で西諸県地域の三か所の湧水地調査を行った 駐車場で昼食後、志和地の湿地に向かう。ここは休耕田となっているがずいぶん前に放置されたと思われる所だが、ここは赤木会員の調査で見つかった場所で、3か所を確認した。1カ所目はタニヘゴが多数生育して南谷会長が「県内最大の群生地だ」と認めるほどだった。その後2ヶ所を回り、サツマアザミやコバギボウシなどの生育を確認した。帰りしな、大よどがわ沿いの林道を歩き、シロヤマシダ、ヒカゲワラビ、アイコハチジョウシダ、等のシダ類を楽しんで、午後三時過ぎ初めの駐車場に戻り解散した。 |

||||||||

| 野外観察会(西諸県の秋の田園・湧水調査) | |||||||||

| 平成28年 9月24日(土) |

場 所 小林市向江田湧水 高原町温谷湧水 小林市細野千谷湧水 参加者 9名 地元小林市の松本会員の案内で西諸県地域の三か所の湧水地調査を行った 向江田湧水 水田の中にある遊水地で、花芽のないツリフネソウとクレソンが繁茂していた。周囲の水田では、スズメノハコベ、ミズマツバ、ヒメミソハギ、ホシクサ、オモダカ、ホソバヒメミソハギ等が見られ、最後に花の大きなツユクサが話題となった 温谷湧水 水路に、ナガエミクリ、アイノコセンニンモ、エビモ、ホザキノフサモが見られ、さらに淀み部の所どころにヒンジモが見られた。放置されたいけすにはオオカナダモの密生が見られ、その一つに大きな浮葉の植物が話題になったが後で詳細を検討した所アマゾントチカガミと判明した。オニカナワラビ、ツクシショウジョウバカマ、ツルニンジン、ホトトギス、ヤマルリソウが見られた・ 千谷湧水 ここでは二ヶ所の遊水地を確認した。一つ目ではアゼムシロ、サギゴケ、日陰部でミゾソバ、コンテリクラマゴケが見られ、ナガエミクリを初めとする水草に加え大小のチドメグサが水中にも見られた。 二つ目の遊水地は一つ目の遊水地の下流側にあるもので、多くのナガエミクリがあり、水路の水中壁面には紅藻類のタンスイベニマダラがついて一面が赤褐色であった。近くの水田で、チョウジタデ、コガマ、イヌホタルイ、イボクサ、ヒナガヤツリ、クログワイ、アメリカアゼナ、ハリイ、オオカラスウリ、トキンオウ、ラセンソウなどが見られた。 |

||||||||

| 臨時調査会(クモイコゴメグサを探そう会) | |||||||||

| 平成28年 9月10日(土) |

場 所 霧島山甑岳 参加者 6名 9時に「のじりこぴあ」に集合した5人が一台の車に乗り合わせて登山口でもう一人と合流し、この日設定の四つの探し物(クモイコゴメグサ、カリヤスモドキ、キリシマノガリヤス、サクラジマハナヤスリ)を打ち合わせた後、甑岳に向かうがシカの食害で植物は殆ど無く、かろうじてギンリョウソウモドキが見つかる。 途中、コケトウバナ、オトギリソウ、ヒヨドリバナが僅かに確認しながら一時間ほどで頂上に着いた。山頂でクモイコゴメグサを暫く探索するも見つからず、昼食して火口に下ってさらに周辺を捜したがススキが生い茂っているばかりで結局見つからなかった。下山後硫黄山に行きキリシマノガリヤスの無事を確認して調査を終了した。 |

||||||||

| 採集作品の名前を調べる会 | |||||||||

| 平成28年 8月20日(土) |

場 所 宮崎県総合博物館 参加者 3名(博物館勤務者) 9時~午後3時 例年の博物館講座で。植物の他に昆虫、貝、化石、岩石などの同定も行っている。 植物についてはほぼ小学生で、宮崎市、都城市それぞれ一組で、丹念に標本を作っているが、野生植物や栽培植物が混じっていたり、目的が不明なものがあったりでもう少しという感じだった。 植物採集にの仕方については、学校でも学習しないためネット情報や見よう見まねで植物を採集し、標本にするため、植物からの情報が乏しく同定の難しいものが見られた。 |

||||||||

| 7月9日のシダ植物の保護活動、7月16日~17日予定の祖母山系調査は悪天候のため中止した | |||||||||

| 野外観察会(児湯地区植物観察会) | |||||||||

| 平成28年 7月2日(土) |

場 所:児湯地区 参加者:総計7名(南谷会長他) 10:00 ~14:30 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成28年 6月11日(土) |

場 所:宮崎県総合博物館 参加者:総計14名(南谷会長他) 9:30 ~12:30 |

||||||||

| 保護活動(新茶屋湿原観察及び保護活動) | |||||||||

| 平成28年 5月7日(土 ) |

場 所:川南町新茶屋 参加者:総計10名(南谷会長他) 9:30 ~13:30 晴れ |

||||||||

| 児野外観察会(南阿蘇の野草を訪ねて) | |||||||||

| 平成28年 4月23日(土 ) |

4月16日から17日に発生した熊本大震災のため中止 |

||||||||

| 児湯地区川南湿原等で植物保護活動 | |||||||||

| 平成28年 4月10日(日 ) |

場 所:西都市向陵の丘・西都原 参加者:総計12名(南谷会長他) 9:30 ~14:30 |

||||||||

| 児湯地区川南湿原等で植物保護活動 | |||||||||

| 平成28年 2月14日(日 ) |

場 所:川南町・新富町 参加者:総計14名(会員8名、グリーンヘルパー会員6名) 9:30 川南湿原駐車場に集合、本日の作業予定等を打ち合わせ後車に乗り合わせて旧保全地から移植した場所に移動。新移植地は中間に藪林を挟んで2カ所に分かれるが、A斑、B班に分かれてそれぞれ草刈り機で払った枯草等を藪の中に運搬した。周辺の小流水の間に僅かに盛土して作った小中洲にもかなりの泥土が流入しており、小流水地の泥の溜り具合等からも上流側から相当量の水が流れたことが分かった。

|

||||||||

| 浜の瀬川でオオヨドカワゴロモ保護活動 | |||||||||

| 平成28年 1月23日(土 ) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計57名 9:30 現地の広い駐車場に駐車してオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合した。

|

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成27年 12月12日(土 ) |

日 時 :平成27年12月12日(土) 9:30 ~15:00 参加者:総計15名 1 オニバスの空撮映像 岩切会員 |

||||||||

| 屋外研修(日南海岸ヤッコソウ調査) | |||||||||

| 平成27年 11月8日(日 ) |

日 時:平成27年11月8日(日)9:30~12:00 場 所:日南市 内海野島 参加者:会員9名

平成5年の台風13号によりホストであったスダジイが倒伏してヤッコソウの発生が減少しているということから、地元住民から寄せられている新たな発生ヶ所の情報等をもとに自生地周辺の林内を調査したが、今回は確認できなかった。現地はスダジイが優先する樹林でヤッコソウ発生には良い環境といえるし、他にも発生しているという情報を持っている地元住民が存在しているのでそれらの情報を基に再度調査する必要がありそうだ。 |

||||||||

| (学術調査)ため池(宮崎市) | |||||||||

| 平成27年 10月17日(土 ) |

日 時:平成27年10月17日(土)9:30~14:30 場 所:宮崎市内 参加者:会員7名

博物館駐車場に集合後、今回は昨年の調査との比較を行うために昨年と同じ場所を調査することにし、午前中は3名づつ2班に分かれて、A班は黒田池、蒲之迫池、倉瀬池等を、C班は古池、新堤池、夫婦岩池等を調査、午後は延岡市から参加した黒木会員を加えた7名で、生き目の杜運動公園周辺池を調査した。ハスの侵攻が目立つ池やオニバスの生育状況の変化等が確認された。博物館に戻って14:30解散した。 |

||||||||

| (学術調査)秋の田園・里山調査(えびの市) | |||||||||

| 平成27年 9月26日(土 ) |

日 時:平成27年9月26日(土)9:30~15:00 場 所:えびの市 参加者:会員9名

道の駅えびのに集合、調査案を検討後参加者9名を、真幸方面と浦・西長江浦方面の2班に分けて調査を開始した。真幸班は堂山と後平地区の里山5ヶ所を調査、棚田百選の真幸棚田も荒れ気味とのことで、水田の耕作放棄も進んでいるように見えた。ヤマドリゼンマイ、ヒメカンガレイ、マシカクイ、ニッポンイヌノヒゲ、アブラガヤ、ホソバノヨツバムグラ等を確認。 |

||||||||

| 緊急来訪 渡邊幹男先生講演会 演題「シロバナナガバノイシモチソウとその保全」 |

|||||||||

| 平成27年 9月20日(日) |

日 時:平成27年9月20日(日)10時~12時 場 所:宮崎総合博物館 研修室 参加者:会員10名 会員外参加者10名

急に決まった講演会で、会員への周知が不十分なまま10名の会員だけで貴重な講演を聴くことになった。愛知県豊明市や武豊市の湿地でナガバノイシモチソウの保全活動を長年にわたって実践している渡邊先生の講演は、ナガバノイシモチソウを研究材料に多様性が適応力を増加させること、アカバナナガバノイシモチソウとシロバナナガバノイシモチソウが明らかに別種であること等の話。また新茶湿原での移植についても有益な示唆をいただいた。 |

||||||||

| 野外研修会「高鍋湿原」 | |||||||||

| 平成27年 9月5日(土) |

日 時:平成27年9月5日(土)9時30分~11時30分 場 所:高鍋湿原 参加者:会員10名 会員外参加者11名

会員増を目的にした野外観察会で新聞広報等で11名の一般参加者があった。 |

||||||||

| 屋外研修(高千穂町五カ所) | |||||||||

| 平成27年 7月25日(土) |

日 時:平成27年7月25日(土)10時30分~14時30分 場 所:高千穂町五ヶ所高原付近 参加者:13名

現地集合10:30となっていたが7年ぶりの五ヶ所高原観察ということで参加者全員が時間前に到着し崩野峠のササ等を観察していた。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成27年 6月13日(土 ) |

場 所:総合博物館 研修室2 参加者:総計11名 今年度からは年2回の室内研修会のうち1回目は標本検討会をメインに、もう1回を会員の発表回とすることになっており、今回は標本検討を中心に行われた。 |

||||||||

| (保護活動)新茶屋湿原観察及び保全活動(川南町) | |||||||||

| 平成27年 5月30日(土 ) |

場 所:川南町・新富町 参加者:総計8名 9:30 川南湿原駐車場に集合、本日の作業予定等を打ち合わせ後車に乗り合わせて旧保全地に移動。現地は周囲の樹木は伐採されていたが本格的な工事は始まってないようで、ナガバノイシモチソウ、コモウセンゴケ、クロカワズスゲ、ケワラビ(仮称)を掘り取って新しい保全地に搬送し、新移植地では前年に移植した種の生育状況の確認、スコップやクワ等で移植地の地形高低の調整作業をしながら移・補植をした。ケワラビが見あたらない等、移植苗が想定通りに定着してないことも確認され今後さらなる研究が必要との認識を深めながら昼前に解散した。 |

||||||||

| (学術調査)春の田園・里山調査(小林市) | |||||||||

| 平成27年 4月11日(土 ) |

場 所:小林市 参加者:13名 9:30 小林市役所前駐車場に集合、本日の調査方法を打ち合わせ。小林市はかって希少な生物種を含んだ優れた田園風景が広がっていたが、現在はどうなっているのかを中心に調査することとし、想定地域等の効率的に調査するため3班に分けて開始することにした。北西方方面(4名)、南西方方面(5名)、東方方面(4名)。 |

||||||||

| (児湯)川南町新茶屋湿原植物保全活動 | |||||||||

| 平成27年 2月14日(土 ) |

場 所:川南町・新富町 参加者:総計17名(研究会員11名、グリーンヘルパー会員6名) 9:30 川南湿原駐車場に集合、本日の作業予定等を説明後車に乗り合わせて現地集合。 |

||||||||

| オオヨドカワゴロモの保護 | |||||||||

| 平成27年 1月24日(土 ) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計46名 9:30 現地の広い駐車場に駐車してオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合した。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成26年 12月13日(土) |

日 時 平成26年12月13日 午前9時30分~15時 |

||||||||

| 屋外研修(日南海岸植物観察) | |||||||||

| 平成26年 11月15日(土) |

日 時:平成26年10月15日(土)9時30分~14時30分 場 所:日南市小目井川 参加者:南谷会長他8名

日南市観音崎に集合し今回の主目的であるタカクマムラサキの自生状況について確認の後、しばらく車で走ったところで道脇に車を置き、谷に沿って走る路を徒歩で調査開始。左右に目を配りながら進んで行くと人の姿は見えないが途中の木の枝にラジオがかかって音性が辺りに流れている、このようなラジオが適当な間隔を置いて都合6台ぐらいが見られたがその目的は不明、帰り道ではラジオは回収されていた。狩猟解禁期間で何かの対策と思われたが理由は不明。 |

||||||||

| 学術調査(ため池) | |||||||||

| 平成26年 10月18日(土) |

日 時:平成26年10月18日(土) 場 所:宮崎市内のため池16ヶ所 参加者:7名

昨年、一昨年は台風等の影響で実施できなかった調査で、先週・先々週は台風見舞われて増水等の心配があったが、予定通り実施できた。 |

||||||||

|

里山学術調査(野尻町の里山植物観察) |

|||||||||

| 平成26年 9月27日(土) |

日 時:平成26年9月27日(土)9時30分~15時 場 所:小林市野尻町 参加者:10名 集合場所から3台に分乗し、里山の状態の良い場所を観察することにした。稲刈り直前で黄金色になった水稲がウナギの寝床みたいに続く迫田の狭い道を行く。両側には、草刈りで維持された畦畔が見られ、ヒメノボタンやオミナエシの花、水田にはヒメミズワラビなどをまず観察する。 本命の場所に到着し、観察を始めると、管理の行き届いた畦畔法面にはヒゴビャクゼン、センブリ、ヒメノボタン、ヒメノダケ、カワラボウフウ等、湿地にはサツママアザミ、コバギボウシ等、水田にはアギナシ、シラス崖にはミズスギ、モウセンゴケ等が見られた。 |

||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成26年 6月21日(土 ) |

日 時:平成26年6月21日(土) 午前9時30分~12時 場 所 宮崎県総合博物館 研修室1 参加者:南谷会長、赤木他12名 = 会員からの発表内容 = 1 「南九州の固有種とシカの影響」 南谷忠志会長 2 「モロツカウワミズサクラの分布状況」 井赤木康会員 3 「今年度上半期に見られた植物」 押川純二会員 4 「四国巡り」 斉藤政美会員 午後予定の川南地域の保護活動が雨のため出来ないので、赤木会員が新茶湿原の移植作業について移植後の活着状況状等に関する最新の報告を行った。 |

||||||||

| 第2回(児湯)川南町新茶屋湿原植物保全活動 | |||||||||

| 平成26年 5月17日(土 ) |

(経過) 26年4月27日の保全活動ではまだ芽が出ていない小植物について適当な時期に第2回目の作業で移植することにしており、発芽状況を確認し今回行うことにした。 (第2回移植作業) 1 期 日 平成26年5月17日(土) 9:30~12:20 川南湿原駐車場集合 2 場 所 川南町新茶屋湿原、川南町有地湿原 3 参加者 (16名)(会)南谷会長ほか10名 (川南町役場)2名

|

||||||||

| 野外研修会「カマエカズラ(クズモダマ」観察 | |||||||||

| 平成26年 5月10日(土 ) |

1 期 日 平成26年5月10日(土 ) 9:30~15:30 2 場 所 大分県蒲江町 波当津、葛原、猪串 3 参加者 (18名)(会)南谷会長ほか11名 4 9:30 北川道の駅はゆまに集合、新開通の東九州自動車道を通って県境を越えて佐伯市蒲江町の波当津、葛原、猪串を順次回って県境の植物を観察した。開花時期のカマエカズラの大群落、ホウヨカモメヅル、ツクシキケマン、マルバチシャノキ、スダジイ林その他を観察し15:30解散した。 (以上は宮崎植物研究会の通信31-2号から抜粋) |

||||||||

| 第1回(児湯)川南町新茶屋湿原植物保全活動 | |||||||||

| 平成26年 4月27日(日 ) |

(経過) 26年2月15日の保全活動(この活動概要にも記載ズミ)で希少種の自生する場所の所有権が開発業者に移ったとの情報を得て当日の保全活動は中止、関係者等からの情報入手、地元役場等との協議を経た結果、現地での保全は困難との結論に達した。価値ある希少種が消失するのを手をこまねいて傍観することも出来ないので、前例が無いことではあるが近傍にある他の湿原地(川南町有地)への移植を検討することにして、川南町当局や関係者と協議を重ね役場関係課の理解もあって今回移植可能と思われる希少種を町有湿原地内への移植を試みることになった。 (第一回移植作業) 1 期 日 平成26年4月272日(日) 9:30~12:20 川南湿原駐車場集合 2 場 所 川南町新茶屋湿原、川南町有地湿原 3 参加者 (28名)(会)南谷会長ほか14名 (川南町役場)3名 |

||||||||

| 春の田園・里山調査 | |||||||||

| 平成26年 4月12日(土 ) |

国富町~と高岡町の田園・里山の春の植物調査 3 参加者 (13名)南谷会長ほか7名 9:30 国富町の幹線道脇コンビニに集合、各自の車で移動後、最初の調査地である田園地帯の畦を主にした草地を調査後、移動して高岡町の雑木林と田んぼからなる里山(田んぼと周辺の小規模草原)を歩いて春の植物を観察し15:00頃に解散した。 |

||||||||

| 総会が開催される | |||||||||

| 平成26年 3月9日(日 ) |

定例総会が宮崎総合博物館で開催され、25年度の実績・収支決算と26年度の活動計画・予算等が決定された。役員改選で新たに事務局補佐1名が追加され広報活動等に力を入れることが決定された。 | ||||||||

| 児湯地区湿原植物保護活動 | |||||||||

| 平成26年 2月15日(土 ) |

川南町新茶屋湿原・町有地湿原・新富町ヒュウガタイゲキ自生地 3 参加者 (14名)(会員)南谷会長ほか7名 グリーンヘルパーの会会員7名(岩倉、神田夫妻、黒田、永崎、樋口、日高)

|

||||||||

| オオヨドカワゴロモの保護 | |||||||||

| 平成26年 1月18日(土 ) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計44名 9:30 現地の広い駐車場に駐車してオオヨドカワゴロモの説明看板前に集合した。晴天無風。

|

||||||||

| 12月室内研修会 | |||||||||

| 平成25年 12月14日(土 ) |

日 時:平成25年12月14日(土) 午前9時30分~午後3時10分 場 所 宮崎県総合博物館 研修室1 参加者:南谷会長、赤木他11名 = 会員からの発表内容 = 1 「沖縄本島北部の植物」 押川純二 2 「今年見た植物、日本雑草学会シンポ概要」、 3 「今年の植物、新たな情報」 井上伸之会員 4 「ストックホルムの風景と植物」 中武英則会員 5 「対馬の植物」、 斉藤政美会員 6 「探訪記録、藤原岳、ほか県外の植物」 南谷忠志会員 7 「シダ植物分布情報」 赤木康会員 8 「分類情報」 南谷志会員 9 「宮崎県産植物」 々 10 「多様性保存の経緯~防護ネット効果 々 11 「樫原湿原について 斉藤政美会員 12 「日本列島の花旅(東北~関東) 南谷忠会員 =標本勉強会= |

||||||||

| 屋外研修(日南海岸植物観察) | |||||||||

| 平成25年 11月16日(土 ) |

日 時:平成25年11月16日(土) 午前9時30分~午後3時 場 所 日南市鵜戸 参加者:南谷他9名 花の少ない時期のシダ類をメインにした日南海岸観察会で今年で2回目になる。 井上会員が確認した、これまで虚空蔵島が北限だったフカノキの青島近くの群生地を観察後、鵜戸へ移動し北限地とされるヘゴの自生地状況を確認、周辺のギョボク等を見ながら林道を散策した。 |

||||||||

| 10月19日(土 )予定していた学術調査(ため池)は天候不良のため中止 | |||||||||

| いがりまさし氏講演会 | |||||||||

| 平成25年 9月22日(土 ) |

|

||||||||

| 6月 室内研修会 | |||||||||

| 平成25年 6月8日(土 ) |

日 時:平成25年6月8日(土) 午前9時30分~午後3時10分 場 所 宮崎県総合博物館 研修室1 参加者:南谷会長、赤木他11名 = 会員からの発表内容 = 1 「花旅;沖縄宮古島、北海道など」 押川純二 2 「会誌13号について」、「シダ植物分布図関係」、 「モロツカウワミズサクラの分布拡大」 赤木 康 3 「ミヤマキリシマ・サタツツジ・オコビラツツジについて」、 「里山調査について」 南谷忠志 4 「黒紫色マムシグサ類の青花について他」 斉藤政美 5 「シロバナタチツボスミレの群生について」 井上伸之 「木脇里山調査の実施報告」 =標本勉強会= ・・・・・ミツバツツジ類 ①屋内研修会のあり方について ②北九州方面観察旅行の行き先について 今回の室内研修会では、5名の会員から花旅の報告や調査報告などがありました。中でも南谷会長による里山調査の重要性についてのプレゼンテーションは会員にインパクトを与えた。 |

||||||||

| 青井岳周辺調査・東側報告 | |||||||||

| 平成25年 5月13日(土 ) |

学術調査「青井岳周辺・東側」 1 期 日:2013年5月18日(土) 9:30 ~ 15:00 くもり・はれ 2 場 所:都城市山之口町 青井岳周辺 3 参加者:9名 4 青井岳荘に集合。今にも泣きそうな天気の中、夜から雨という天気予報を信じて集まった会員は9名でした。 3ヶ所を調査して、キンチャクカンアオイ、ナガバハエドクソウ、ヒメウワバミソウ、オオチャルメルソウ、ヒメテンナンショウ、オトコシダ、モミジガサ、ジュズネノキ、ハルザキヤツシロラン、ハナガガシなどを観察しました。 この日の成果は、約400種のリストとなり、これまでの記録に28種類、追加することができました。境川全体では839種類となりました。

|

||||||||

| 国富町春の里山調査報告 | |||||||||

| 平成25年 4月29日(月 ) |

学術調査「春の里山」 1 期 日:2013年4月29日(月) 9:30 ~ 14:30 天候:晴れ 蒸し暑い 2 場 所:国富町 宮崎市 3 参加者:9名 4 昨年からの会のテーマ「里山」。調査方法の研修も兼ね、今年の春の調査は国富町で行うことにしました。 5 ゴールデンウィークの最中にもかかわらず、9名の方が参加してくれました。 今回の調査目的は、水田・ため池・周囲の雑木林・林縁・湿地・畦畔草地・小川など、里山の様々な環境に生育する植物を調べることです。 主な観察種としては、コギシギシ、ヒメコウガイゼキショウ、ヒメゴウソ、ハンゲショウ、ハンカイソウ、ツクシタチドコロ、ナルコユリ、アゼナルコスゲ、タチスゲ、サツママアザミ等が見られました。

|

||||||||

| 高野カシワ林調査・えび市 | |||||||||

| 平成25年 4月13日(土 ) |

自生地保全活動報告 (川南町新茶屋湿原・町有地湿原・新富町ヒュウガタイゲキ自生地) 3 参加者 南谷会長、松本ほか会員7名 合計9名 えびの市大明司のセブンイレブンに9時半に集合。天気がよい。担当の松本さんから本日の日程説明があり、それぞれの車で出発。 |

||||||||

|

|

|||||||||

| 平成25年 2月16日(土 ) |

自生地保全活動報告 (川南町新茶屋湿原・町有地湿原・新富町ヒュウガタイゲキ自生地) 3 参加者 (17名)南谷会長、赤木ほか会員6名 合計8名 グリーンゲルパー会員9名(岩倉、小川、神田夫妻、黒田、永崎、原田、樋口、松根) |

||||||||

| オオヨドカワゴロモ保護活動報告 | |||||||||

| 平成25年 1月19日(土 ) |

場 所:小林市浜の瀬川 参加者:総計41名 9:30 現地横の駐車場に集合。晴天。

|

||||||||

| 室内研修会報告 | |||||||||

| 平成24年 12月8日(土 ) |

日 時:平成24年12月8日(土) 午前9時30分~午後3時 場 所 宮崎県総合博物館 研修室1 参加者:(13名) = 会員からの発表内容 = 1 「ボルネオの植物」 松田健一 2 「宮古島の植物」 徳永隆一 3 「日本新産のチャセンシダ科:イノウエトラノオ」 南谷忠志 4 「県新産情報」 南谷忠志 5 「今年後半に見た花、農環研トピックス」 押川純二 6 「高千穂峰における新燃噴火の影響」 「昨年張ったシカネットの状況」 赤木 康 7 「県新産スゲ2種、綾町で確認された日本新産発光菌類?」 黒木秀一 8 「秋の里山調査報告」 井上伸之 9 「今年の確認した植物たち」 斎藤政美 10 「日本列島の花~東北編~」 南谷忠志  |

||||||||

| 屋外研修(日豊海岸植物観察会~晩秋のノギクを訪ねて~) | |||||||||

| 平成24年 11月10日(日 ) |

場 所:延岡市東海~神戸、阿蘇~古江、蒲江~熊野江 参加者:総計21名(博物館友の会12名含む) 今回は、博物館友の会とのコラボ企画でした。これは、友の会会長と植物研究会の会長もともに南谷会長であるため、実現したものです。 早朝、宮崎総合博物館駐車場に集合し、午前7時に出発、高鍋町や日向市、延岡市などで参加会員を拾いながら、東海半島の神戸集落へと向かいました。参加人数の関係で中型マイクロバス1台での移動となりました。神戸集落への道は狭く、対向車が来ると、離合できない状況でしたが、無事予定地に到着。崖崩れを防ぐ金網の向こう側には、ノギク類が咲き乱れていました。バスを降りて徒歩で周辺の植物観察、南谷会長がノジギクとアシズリノジギクの違いについて説明したり、写真撮影をしたりで、この地で観察できた主なノギク類はソナレノギク、アシズリノジギク、ノジギク、アゼトウナ、ヨメナなどでした。その他、沿岸に見られる植物を観察しました。 次に甫場のウラギクの観察予定でしたが、マイクロバスが入らないため阿蘇海岸へと向かい昼食、昼食後は、古江のイナカギク、ニッポウアザミの観察をするために目的地へと向いましたが、以前確認した場所には全く見つからず、「あるはずだ!」と県道122号を進み、佐伯市(旧蒲江町)まで足を伸ばしましたが、ニッポウアザミ、イナカギクは確認できませんでした。せっかく佐伯市(旧蒲江町)まで来たので、全員でカマエマズラを観察、近くにはバクチノキがあり、残り花がありました。その後、熊野江神社のヤッコソウを観察し、帰路につきました。 |

||||||||

|

|||||||||

| 秋の田園・里山調査 | |||||||||

| 平成24年 10月13日(土 ) |

学術調査(秋の田園・里山)報告 日時:平成24年10月13日(土)午前9時30分~午後4時 調査場所:都城市高城町・高崎町 参加者 :10名 野尻町の直売所・公園「のじりこぴあ」に9時30分集合。春の調査は雨天で中止したが、秋の調査は好天にめぐまれた。日程の説明を行い、さっそく出発した。 はじめに、高城町に行き、小さな谷や迫田でイラクサ科の植物や、草原性の植物、水田の植物を観察した。水田では普通期水稲の収穫作業が行われていた。「かつては迫田(サコタ:宮崎県の方言で谷地田のこと)の周辺に草原が広がっており、ヒゴタイ・キキョウ・オミナエシ・カワラナデシコが生えていた」と地元の方が話していたが、今では管理の行き届かない草地が藪となって、植物の種類も少なかった。 午後は、高崎町に移動して、地図を頼りに迫田を見つけては調査した。普通期の稲刈り跡でホシクサ、サワトウガラシ、シソクサ、ミズワラビ、スズメノトウガラシ、ミズマツバや初めて見る帰化植物のナンゴクヒメミソハギ等を観察した。最後に、入った谷では、ツクシイワヘゴ、ヒカゲワラビ等のシダ類やヤマルリソウ、キミズモドキ・オオサンショウソウ等のサンショウソウ類に混じって、タニジャコウソウの花が見られた。調査はここで終了し、のじりこぴあで全体解散した。 |

||||||||

迫間地区刈り取り後水田  |

|||||||||

| ため池調査 | |||||||||

| 平成24年 9月15日(土) |

(1) 県北ため池 場 所:日向市及び都農町の溜池 参加者:4名 台風16号の影響か不安定な天候となったが、車2台に分乗し第1観察池に向かった。広域農道沿いで駐車場を設けた際に一部人工化されスイレンなどが植栽されているが、日向市内では水草の多い池となっている。今年は、雨が多いため水位が高く観察には状態が悪かったが、キクモなどを観察し、下池の上部に移動いた。溜池改修の影響かここは水位が下がり、水面域が狭くなっておりホソバミズヒキモやキクモが僅かにみられた。 南下途中、大粒の雨が降り出し、大丈夫かと心配したが、第2観察池の手前では雨も降ってなく一同安心した。ここではフトヒルムシロ、ホソバミズヒキモなどが一面に水面を覆っており、雰囲気の良い池であった。 更に南下し、第3観察池に行ったが、ここも水位が高く水草は皆無状態であり、早々に移動した。昼食後、第4、5観察池に行ったが、ここも同様であった。 ホテイアオイの多い第6観察池を車中から眺め、第7観察池へ向かった。上池の上部はかつて湿地であったが、高速道路の工事中で、消滅していた。池本体は水草皆無で、下池に移動したが、ここは水位が下がっていた。ここも水草は皆無であった。乗車するとまもなく大粒のスコールが降り出し、間一髪でぬれずにすんだが、ここで早めの解散とした。 日 時:平成24年9月15日(土) 午前9時から12時 場 所:宮崎市 参加者: 2名 宮崎総合博物館駐車場に9時集合。この日は午後に向かって天候が下り坂となる天気予報で、参加者は少ないと予想していたとおり、2人での調査となった。 最初のため池の堤防に上がると、「えー、池の水が赤い!何もない!」。どうやら富栄養化で、プランクトンが異常発生したらしい。池を一周回ると、周縁部にホザキノフサモ、キクモがわずかに見られる程度で、ヒシさえ見られない。 次のため池。ここは水質は保たれていたが、池の奥が藪(管理放棄)となっておりヒシが多くなっていた。堤防側の開水面でイヌタヌキモやカンガレイが見られた。3ヶ所目もヒシが多く、イヌタヌキモが堤防側の開水面で見られた。また、堤防下ではオグルマが見られた。空模様も怪しかったため、調査はここで終了し、早めに解散した。 |

||||||||

| 県北地区調査状況 |

|||||||||

| 児湯の水辺の観察会 | |||||||||

| 平成24年 7月22日(日) |

|

||||||||

|

|||||||||

| 室内研修会 | |||||||||

| 平成24年 6月9日(土) |

|

||||||||

|

|||||||||

| 東岳の調査 | |||||||||

| 平成24年 5月16日(日) |

|

||||||||

| 総会の開催 | |||||||||

| 平成24年 3月11日(日) |

|

||||||||

| 川南町湿原・新富町ヒュウガタイゲキ自生地保全活動 | |||||||||

| 月 日 | 画像等 | ||||||||

| 平成24年 2月18日(土) |

|

||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||